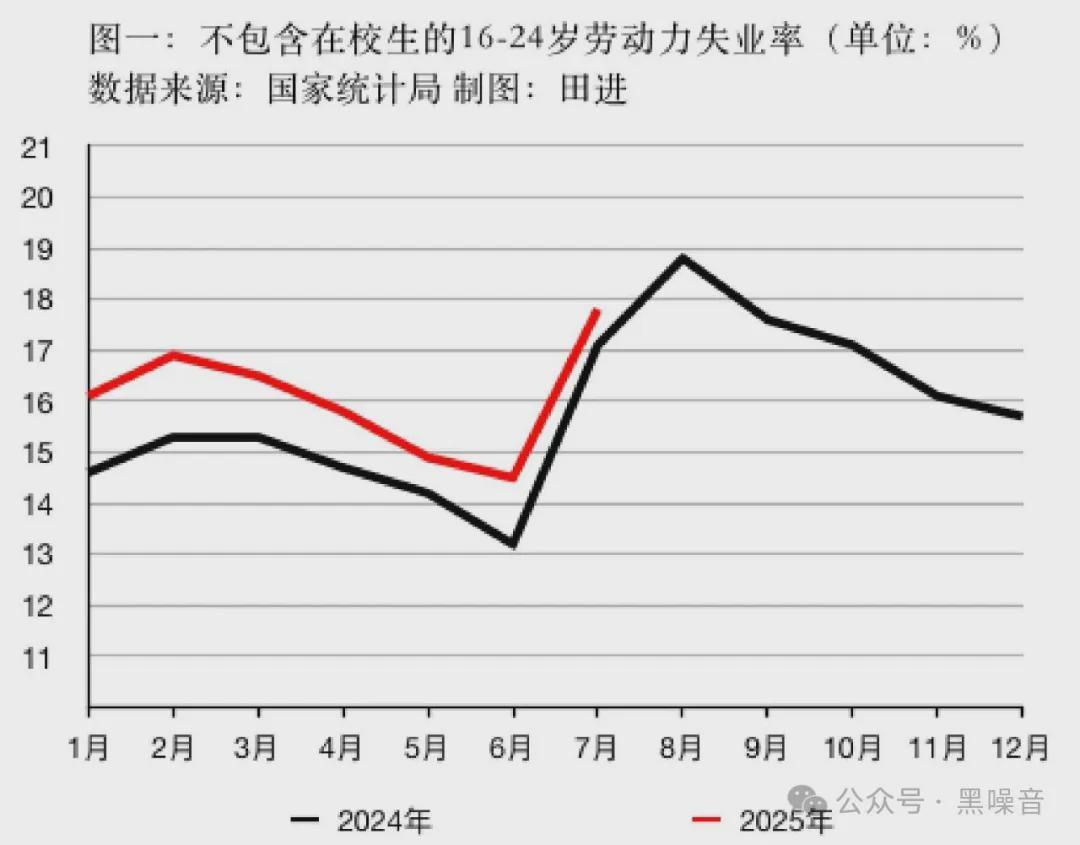

8月19日,国家统计局发布的数据显示,2025年7月,全国城镇16—24岁劳动力队伍(不包括在校生)为17.8%,较6月上升3.3个百分点。

虽然每年夏季毕业季都会带来就业压力,但近几年青年群体失业率的长期居高不下,已经成为中国经济发展绕不开的一个重要挑战。

从表面看,这是高校毕业生规模连年创新高与就业岗位供需错配叠加的结果。但更深层次上,它反映的是中国经济转型期的阵痛:经济结构调整进入深水区,传统产业吸纳就业能力减弱,新兴产业尚未完全接过“接力棒”;资本和政策更多流向大项目、大企业,中小微企业承压严重,从而削弱了劳动力市场的韧性。

青年人失业率高企,并不仅仅是一个失业的问题,而是涉及社会稳定、消费潜力乃至经济长期发展信心的大问题。

首先要问的是:青年失业率为何会走高?

第一个原因在于劳动力供给端:规模扩张与结构错配并存。

近年来,中国高等教育普及率持续提升,2025届毕业生人数预计超过1222万,再创历史新高。普及高等教育当然是好事,但劳动力供给量的扩张远超市场需求的自然增速,造成一种结构性的扭曲。

同时,长期以来的问题——专业设置与产业需求错配问题还没有得到根治。研究生数量逐年增加,但能接纳他们的容量有限,冷门专业、职业技术类专业则就业渠道狭窄,或者工资低。

这就造成,许多毕业生宁可“慢就业”或继续深造,也不愿进入自己不认可的岗位。有些公司想招人招不到,但大学生却显得泛滥。

第二个原因在需求端:产业结构升级带来的“就业空窗期”。

过去十余年,中国制造业与基建行业曾是青年就业的“蓄水池”。但随着房地产行业降温、地方基建收缩,这些领域的就业吸纳能力显著减弱。

与此同时,数字经济、新能源、人工智能这类新兴产业发展虽快,但对人才的要求门槛较高,真正能吸纳大规模普通高校毕业生的能力有限。

换句话说,传统岗位减少了,新岗位没那么“好进”,形成了结构性真空。

第三个问题在企业端:中小微企业发展艰难,招聘意愿减弱。

在中国,80%以上的就业岗位来自中小微企业,它们才是吸纳就业的主力。

然而,近几年以来小微企业融资难、经营成本高这些问题还是难以解决,同时伴随着消费不振导致的需求不足等因素叠加,让这些企业自身都难以维持,更谈不上扩大招聘了。

现在,能像十几年前那样进入小微企业工作的“小白领”越来越少,就业非常极端化——要么进大企业,要么没工作,要么去考公、考事业单位。

资本和政策更多流向头部企业与战略性新兴产业,中小企业的“造血功能”被削弱,直接冲击了青年就业市场的主渠道。当年轻人的就业渠道除了少数人进大企业或者体制内,就只剩下送外卖这类工作,就业的两极化便导致了失业率的飙升。

最后还要一提的是青年群体的观念变化。

相比上一代“先就业、再择业”的思路,现在的年轻人更强调工作的质量,包括收入水平、发展空间和生活平衡。他们不愿意再做为工作无限牺牲的“牛马”。

这种观念的变化本身随着经济发展来说很正常,但在经济下行压力下,适合他们心理预期的岗位供给不足,从而导致“有工作但没人愿去”的结构性矛盾加剧。

为什么青年失业问题需要高度重视?

有专家说,青年失业率高企是一种“成长中的烦恼”,随着时间推移会自然缓解。但在中国当下的经济环境中,这个问题若不解决,可能引发连锁反应,不容小视。

1、消费动能受阻。

年轻人是潜在的消费主力军。他们的收入决定着住房、婚恋、教育、娱乐等消费的启动时点。如果长期失业或就业质量低下,将直接压制消费升级,削弱内需潜力。

2、社会心态与信心的风险。

当就业成为很多家庭的焦虑源泉时,社会心态容易滑向保守与不确定。青年群体信心不足,不仅影响劳动力市场,还会波及资本市场和整体经济预期。当下的消费不振,与青年人失业率是共振的二元因素。

3、人才红利的浪费。

中国正在从“人口红利”转向“人才红利”,但如果大量受过高等教育的青年长期闲置或流向低效岗位,不仅浪费了教育资源,也会拖累经济结构升级的步伐。

那么,到底该怎样破解青年失业困境呢?

青年失业不是单一部门能解决的问题,它需要宏观经济政策、产业结构调整、教育体系改革和社会观念引导的综合配合。

从宏观层面来说,必须要做到扩需求。

青年就业的根基在于经济增速。要让企业愿意扩张、愿意招聘,就必须保持合理的增长速度。只靠现在的财政政策和货币政策不能治本,需要真正让中小企业拥有平等的资源分配机会和法律地位。

同时要用税收减免等方式,降低中小企业用工成本,不能容忍一些地方的“乱罚款”。

长期以来的中小企业融资难问题也必须解决。

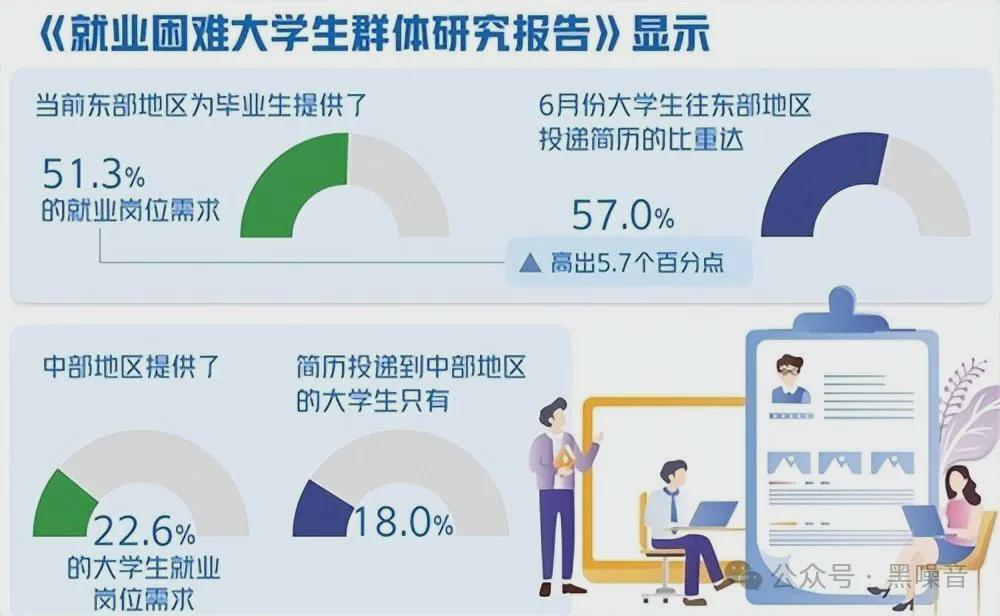

从产业层面来说,需要扩大中小微企业就业容量,不能总是盯着“高大上”的高精尖制造业,同时搞好小微企业和服务业也很重要。

不可能人人都去头部企业做“高精尖”的工作,中小企业对普通高校毕业生更具吸纳能力。所以产业扶持不能意味着资源只向“高精尖”倾斜,那些“看不上”的产业才是就业大头。

从教育层面来说,校企对接与专业调整也要持续改革。应该鼓励职业教育和技能培训,打破“唯学历论”,让更多青年通过技能找到稳定的职业道路。

除了以上这些前端的促进就业措施,后端的保障体系同样关键。

现在社保改革,那同时应该将离校未就业毕业生纳入低保体系,这是必要的兜底措施。就像在欧美,普遍都有对于刚毕业的青年人的补贴措施。

还需要建立一个长期的监测和服务体系,确保青年群体不因短期失业而陷入长期困境。

站在更长远的角度看,青年失业问题也是中国经济转型升级的“压力测试”。青年人失业率的持续高升是个警告:仅靠投资拉动和传统产业难以承载庞大的青年劳动力,必须加快经济结构的优化。

如果能在这个过程中推动教育改革、产业升级、社会保障的协同进步,那么今天的就业压力,也可能成为未来经济韧性的重要来源。青年群体一旦获得更多发展机会,他们的创造力与消费力将成为推动中国经济的“双轮”。

换句话说,青年失业既是挑战,也是进行对应改革的契机。只有让青年人看到未来有希望、社会有机会,中国经济的内需潜力和发展动力才能真正释放出来。